가난한 개척교회 목사. 막내 딸을 낳은 지 3일만에 *뇌경색에 빠져 누워있는 아내, 그리고 엄마의 보살핌을 받지 못하는 3명의 아이들… 아내가 누워서 움직일 수 없게 되자 아빠는 ‘엄빠’가 되었다. 일반적인 시각으로 보면 ‘행복’이라는 말과는 누가 봐도 거리가 멀다. 그런데 어느 날 막내 딸, 윤지가 아빠에게 이렇게 묻는다.

* 뇌경색: 갑작스럽게 뇌혈관이 막히면서 신경학적 장애가 나타나는 것을 말한다. 팔다리의 마비, 감각이상, 언어장애(실어증, 구음장애), 의식의 변화, 실신, 경련(간질, 발작) 등을 나타낸다.

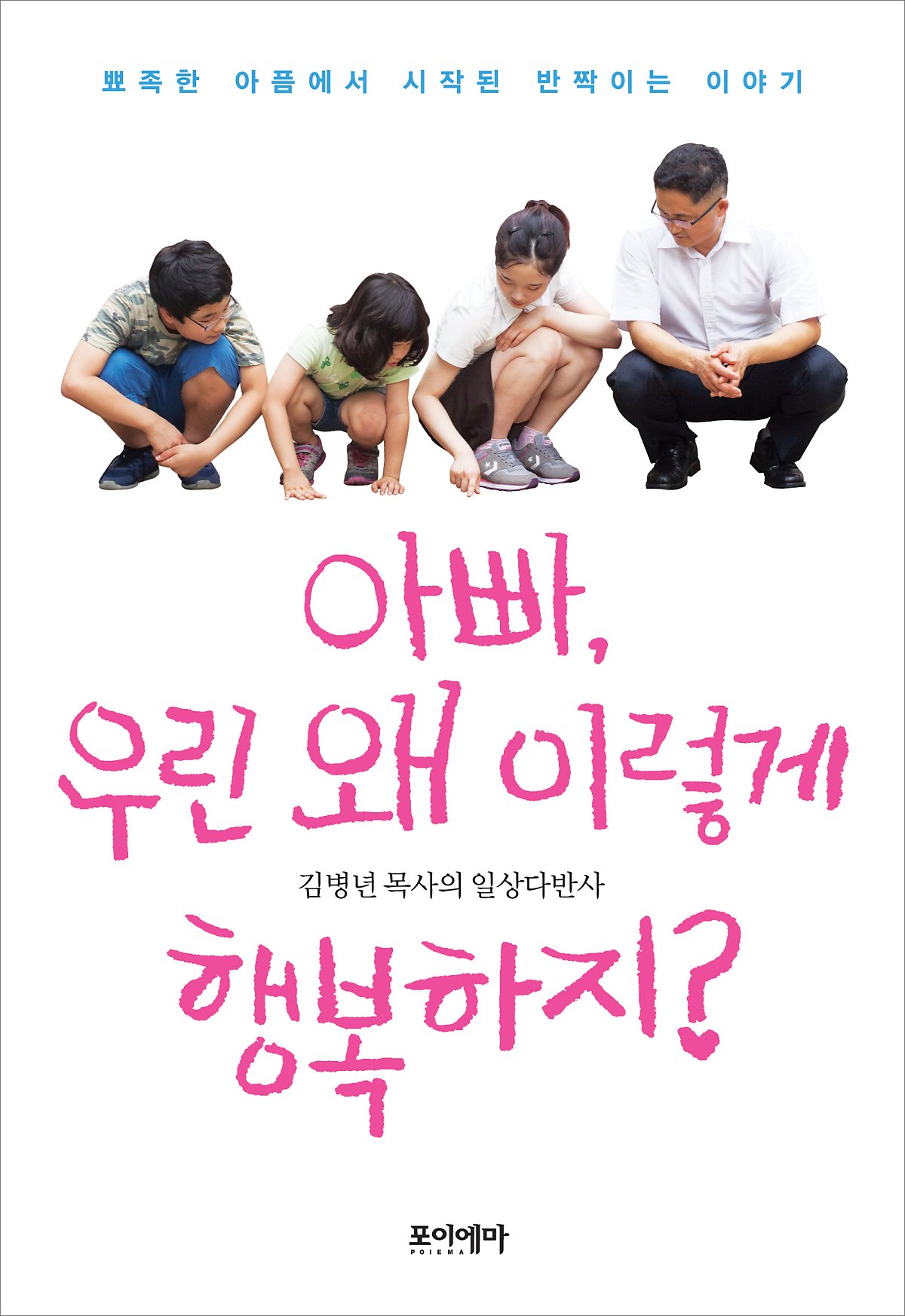

“아빠, 우린 가난한데 왜 이렇게 행복한 거야?”

나는 깜짝 놀랐다. 아이의 입에서 ‘가난’과 ‘행복’이라는 단어가 동시에 터져 나와서. 사실 내 상황을 알거나 글로 읽은 사람들이라면 대부분 삶에 대해 혼란을 느낀다. 그러나 어린 윤지는 어른들이 혼란스러워하는 두 단어를 한 문장 안에서 절묘하게 사용하였다. 초등학교 꼬마아이의 눈에 비친 내 인생은 가난하면서도 행복한 삶이었다. 가난하면서도 행복한 삶. 이 두 단어는 마치 운명처럼 내 인생의 특징을 나타내는 말이 되었다.

여유롭고 풍요로운, 그리고 건강한 삶. 이것이 대부분의 사람들이 말하는 행복의 조건이다. 그러나 이 책의 저자인 김병년 목사는생을 총 천연색으로 볼 수 있었고, 그로 인한 감정의 풍요로움은 자신을 고통과 고독함으로 이끌었고, 그리고 마지막에는 자신을 행복하게 했다고 말한다.

그에게는 아내를 닮은 사춘기 딸 ‘윤영’, 자신을 닮아 장난꾸러기인 아들 ‘윤서’ 그리고 이름을 부르기만 해도 가슴이 먹먹해지는 막내 딸 ‘윤지’가 있다.

사춘기에 들어선 첫째와 둘째, 아직은 너무 어린 딸을 키우는 매 순간은 사건과 사고의 연속이다. 깨워서 아침을 먹이는 것도, 공부하라고 잔소리하는 모든 일은 아빠의 몫이다. 한창 엄마의 보살핌을 받아야 할 시기의 아이들도 삶의 무게와 고통을 짊어져야 했다. 하지만 아이들은 울고 있는 자신보다 먼저, 고통을 웃음으로 바꾸기 시작했다. 엄마에게 농담을 건네고, 친구들을 데려와 함께 놀았다. 엄마를 끝까지 사랑하는 아빠, 가족을 지키는 아빠의 모습 속에서 아이들은 부족한 삶의 면면을 사랑으로 채우기 시작한 것이다.

전날 찾아와 하룻밤을 지낸 부부와 이런저런 얘기를 나누다 새벽에 엄마의 가래를 빼 준 게 첫째 운영이가 아니라는 걸 알게 되었다. 그 주인공은 바로 막내 윤지였다. ‘아니, 윤지가?’ 나는 깜짝 놀라서 윤지를 불렀다.

“윤지야 네가 새벽에 엄마 가래 빼 줬니?” “응” 사람의 식도로 기구를 집어넣는 일은 누구에게나 무서움을 안겨준다. 그러나 막내는 담대하게도 그 일을 스스로 알아서 한 것이다. 그것도 깊은 잠에 취해 있을 새벽에 혼자 일어나서. 잠든 녀석의 모습을 보는데 가슴이 뭉클해졌다. 아내의 병상 머리 맡에 윤지가 써 놓은 카드가 눈에 들어온다. “엄마, 저를 낳아 주셔서 감사합니다.”

‘여보’라는 한 마디조차 자신에게 해 줄 수 없는 아내를 보며 그는 고통과 좌절, 두려움을 느낀다. 때때로 앞을 내다볼 수 없는 막막함에 절망하여 울기도 한다. 그러나 그는 자신에게 주어진 삶을 ‘사랑’으로 살아낼 때 내면의 거짓 속삭임을 이겨낼 수 있다고 강조한다.

고통은 수시로 두려움의 광풍을 몰고 왔다. ‘내일도 똑 같은 고통을 겪으며 살 수 있는가.’ 미래에 대한 거짓 소망이 나를 자주 흔들었다. 두려움은 고통을 견디기 어렵게 했고, 내 속에 분노와 원망을 자라게 하여 주변 사람들에게 폭탄을 터뜨리게 했다.

그런데 사랑이 내 속의 두려움을 몰아냈다. ‘지금’ 필요한 일을 하고, ‘당장’ 할 일을 감당함으로 두려움을 내 쫓기 시작했다. 두려움은 사랑을 가장 싫어한다. “사랑 안에 두려움이 없고 온전한 사랑이 두려움을 내어 쫓나니..”

자신이 겪은 고통을 통해 저자는 상대방의 아픔을 이해하기 위해 섣부른 위로를 건네는 대신, 삶의 이야기를 나누고 함께 울어주는 것을 택했다. 어둠 속 깊은 곳에서 자신의 잃어버린 삶을 보상받는 대신 또 다른 ‘어둠 속의 이들’의 아픔을 느끼고 이해하게 된 것이다.

오직 고통으로만 다가갈 수 있는 아버지의 신비를 경험했다. 아파서 울고, 새로워서 울었다. 생의 가시에 찔려 아플 때도, 소망을 발견하여 기쁨이 넘칠 때도 울었다. 눈물을 통해 속 감정을 쏟아냈고, 눈물로써 숨겨진 삶의 신비를 깨달았다. 내 울음은 깊고 길었다. 오직 고통을 지나야만 만날 수 있는 새로운 공동체가 형성되기 시작했다. 생의 고통에 우는 이들도 오고, 사랑이 많은 이도 왔다. 그들을 만나 함께 울 때, 위선적인 웃음이 사라지고 억눌렸던 눈물과 가식 없는 웃음이 살아났다.

인생의 참 행복, 기쁨은 어디에서 올까? 삶에 예기치 않게 찾아오는 고통과 슬픔을 어떻게 이해해야 할까? ‘이 어려움이 곧 지나가고 ‘좋은 날’이 찾아올 거란 무조건적인 기대 속에 오늘을 자족하는 기쁨과 감사를 놓친다면 그건 삶을 ‘낭비’하는 것이 아닐까?’라고 저자는 우리에게 말한다.

생채기난 연약한 가지와 같은 우리도 그 분 안에 있다면 더 자라날 수 있다고 말이다. 세차게 부는 바람과 같은 세상 속에서 내게 주어진 삶의 의미를 온전히 깨닫는 것, 그리고 이웃을 향해 진심으로 울어줄 수 있는 삶이 Blessing과 Resting의 삶이라는 생각을 하게 된다.

4월인데도 아직 차가운 바람이 세차게 불었다. 이 바람이 잦아들고 계절은 금세 바뀌었다. 그러나 어떤 경우에라도 변할 수 없는 게 있다. 내가 거듭난 것과 지금까지 경험한 하나님이 부정될 수 없다는 것, 너무 고통스러워 생명을 포기할 수는 있어도 나의 거듭남을 부인할 수 없다는 것, 사랑하기에 너무 버거워 아내를 포기할 수는 있어도 하나님의 긍휼을 부인할 수는 없다는 것, 여전히 되풀이되는 고통이 모든 것을 포기하게 할지라도 나의 생명보다 하나님의 자비가 비교할 수 없을 만큼 귀하다는 것이다.

생채기 난 가지도 줄기에 붙어있기만 하면 자란다. 전능하신 하나님은 약한자를 꺾지 않으신다.

글 임효선 기자