시간을 대하는 사람의 태도는 두 부류이다. 지난 것을 그리워하는 사람과 다가오는 것을 기대하는 사람. 이렇게 나누자면 나는 지난 것을 좋아한다. 옛 음악, 옛 동네, 옛 영화, 옛 오락, 옛 가구처럼 말이다.

내게 옛날 영화는 단순한 영상물이 아니다. 그 영화를 볼 때 내가 먹고 있었던 메론 맛 아이스크림부터 내가 살던 산성동 슈퍼 창고 집 이불 냄새까지 다 맡아진다. 지나간 것은 그 시절 내가 살아내던 시간을 담고 있어 좋다.

내 옛 것에 대한 사랑을 얘기하자면 끝도 없지만, 이런 기호가 나의 ‘현재’에 별로 소용이 없는 순간을 마주할 때가 있다.

결혼을 하고 난 후 한 달쯤 후에 아이가 생겼다. 아이를 낳고 그 아이 돌을 치루기 전에 둘째를 출산했다. 뭐 지금도 나이가 들었다 할 수는 없지만 그래도 꽃다운 나이 스물 다섯에 결혼해서 스물 여섯에 애가 둘인 아줌마가 됐으니 부풀었다가 채 꺼지기 전에 또 불렀다가 꺼지기를 두 번 반복한 내 배와 다리, 관절(삭신이라는 표현이 적합한)은 나이를 거꾸로 뒤집어 놓은 것 마냥 급 나이 들어 버렸다.

그러다보니 남편을 대하는 것도 이전만큼 자신이 없어졌다. 남편은 아이가 생기고 난 뒤의 나를 더 사랑스레 여길 거란 믿음은 있었지만, 여자, 아니 유부녀의 자신감이라는 게 꼭 남편으로부터 오는 것이 아닐 수도 있다는 것을 출산 후에 알게 되었다.

연애 때의 나와 지금의 내가 비교가 되냐는 유부남의 정석같은 남편의 답변에도 영 마음이 시원찮았다. 아가씨 때가 날씬했다면, 지금의 나는 수척이라는 표현이 더 적합하기 때문이다. 내 나이와 반비례하는 듯한 몸매의 굴곡은 나를 작아지게 만들었다.

그래도 남편에게 묻곤 했다.

“나 아직 이뻐?”

“응, 물론 이쁘지.”

답을 듣고는 속으로 생각했다.

‘아니, 마음말고 몸 말이야’

그러다 문득 스스로가 참 미련하다는 생각이 들었다. 그때가 예뻤던들 돌아갈 수도 없고, 돌아간 들 지금의 나보다 대단한 것을 영위하고 있을 거라는 확신도 없다. 그래도 이 고리타분한 생각은 한동안 계속됐다.

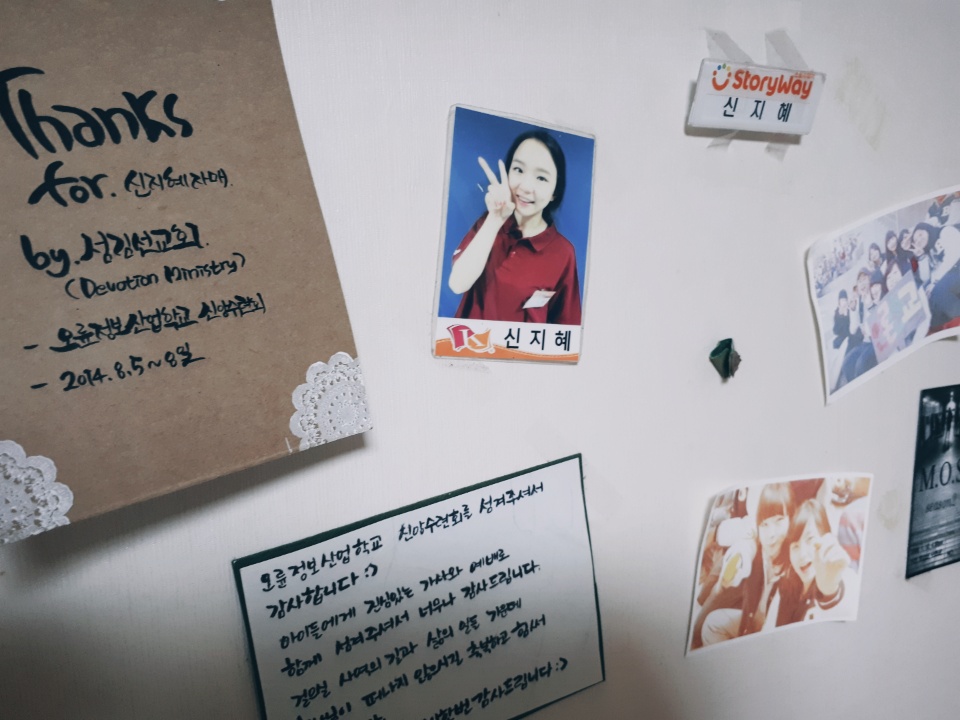

얼마 전 친정식구들과 식사를 하고 친정 집에 아이들을 데리고 놀러갔다. 우리 부모님은 결혼 전 내가 쓰던 방을 작은 테이프 하나도 뜯지 않고 그대로 보존해놓고 계셨다.돌 사진부터 처녀 시절 알바하며 찍었던 직원 명찰사진까지 나의 모든 사진들이 박물관처럼 나란히 벽면에 붙어 있었다.

두 돌 된 큰 아이가 내 방에 들어가 사진을 하나하나 보더니 사진과 나를 번갈아 쳐다본다. 그리고 붙어있는 사진들을 손가락으로 하나씩 짚어가며 말했다.

“이거, 엄마. 이거, 엄마.”

“맞아. 엄마야.”

그러더니 나를 보며

“엄마, 예뻐”

맞다. 나는 그냥 ‘나’여서 소중한 것이고 보배로운 존재이다. 어떤 모습이든 그냥 나여서 아름다운 것인데… 고작 두 돌 된 아이가 보는 시선이 어른인 나에게 없는 것이다. 아무런 생각없이 살아가다 보면 누군가가 맞춰 놓은 기준에 내가 맞추어 살고 있는 것이 아닐까 하는 생각이 든다.

누가 뭐라해도 그대의 지난 시간은 당신을 더 아름답게 만들었다. 그 시간들을 견뎌낸 지금의 당신이 그래서 더 사랑스럽다. 시간과 사물의 지난 것은 아련하고 소중한 것이지만. 사람은 지난 것보다 미래의 것이 더 아름답고 소중하다. 지나간 세월보다 다가올 미래가 더 기대되기 때문이다.

글: 신지혜 기자